こんにちは、雅の株です。

今日は個人投資家に大人気の『低位株投資』のデメリットや注意点なんかをまとめていきたいと思います。

低位株投資の概要やメリットをまとめた記事はこちらです。

関連記事:低位株投資について

株価が低いため投資しやすいという観点から個人投資家に人気のある低位株投資ですが、その反面、注意したい点や銘柄分析で考慮したい点などもいくつかありますので、抑えておきましょう。

資金が拘束される

ますは資金が拘束されるという点です。低位株投資の戦略にもいくつかありますが、オーソドックスな考え方として次のような投資戦略が考えられます。

例えば、株価が安いうちに買い、その銘柄やセクターの上昇に起因する好材料が出た際の急上昇を狙う、言わば『好材料待ち』の投資方法。

低位株の場合は特に、なにか好材料が出たときに急上昇し、その投資のしやすさからたくさんの買いが買いを呼び、どんどん上昇していくということが稀にあります。

しかしこの投資戦略の場合『材料待ち』の状態になります。

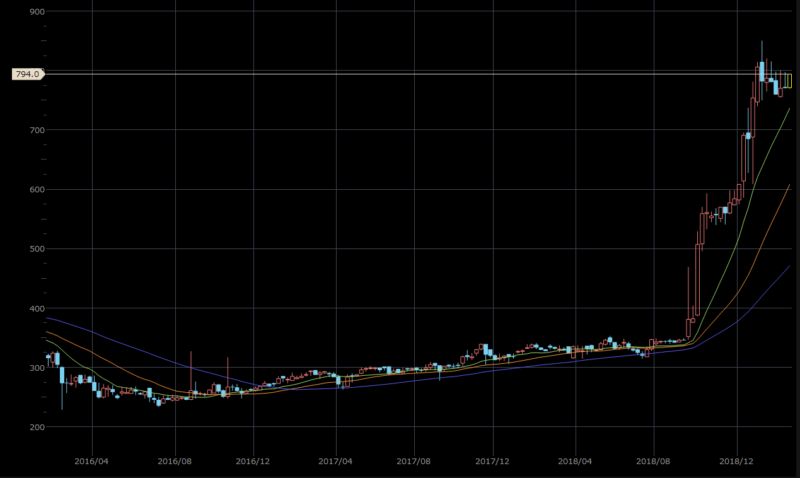

低位株というのは、低い株価水準で底をずっと這っているような銘柄がたくさんあり、なかには何ヶ月も同じような水準でもみ合っている銘柄もあります。

たとえばこんな感じです。

この急上昇するまでの『待ち』の期間は資金が拘束されるため、他の銘柄を買ったりすることができないということです。

しかし『材料待ち』の低位株投資をされる方は、もともとそういうつもりで投資していることが多いです。

ですので投資戦略としては、低位株を複数銘柄持つことをおすすめします。

地を這っていてなかなか急上昇してこない銘柄でも、複数銘柄に投資していれば上昇を掴める可能性は上がるからです。

複数買って、あとは放置。これも一つの戦略でしょう。

倒産リスク

次の低位株投資の注意点として、『倒産リスク』があげられます。

例えば、もともとの株価が高水準だった企業が、何らかの不祥事で株価が急落し、低位株となったケース。市場全体が急落した場合と異なり、個別銘柄の不祥事で値を下げた場合はなかなか値を戻さないケースがあります。

株価が安すぎれば、買収の可能性も上がりますし、経営破綻しそのまま上場廃止ということだってあり得ますので、注意が必要です。

その企業の財務諸表を見て、現在の財務状態を確認すると良いでしょう。基本的に企業のファンダメンタルで宜しくない状態というのは、業績悪化と債務超過です。

例えば、会社四季報のキャッシュフローや資産の自己資本比率を参考にしてみます。

自己資本比率は、自社の総資産の中での自己資本の割合のことです。ここの割合が高ければ高いほど、借り入れなどが少なく安全な状態だと考えることができます。

会社四季報や決算短信の読み方についてもいくつか記事を書いていますので、参考にしてみてください。

関連記事:会社四季報の読み方

関連記事:決算短信の使い方

キャッシュフロー計算書もとても大事で、本業でどれだけ利益を得ていて、どのくらいの割合で投資や返済に回しているかなどを分析します。

営業キャッシュフローがマイナスだと、当たり前ですが借入金などの返済も難しくなってきます。そうなると債務超過が膨らみ、経営状態がどんどん悪くなっていくわけです。

キャッシュフロー計算書の考え方はこちらにまとめてあります。

関連記事:キャッシュフロー計算書について

このように、低位株には倒産リスクがともなうものが中には存在するため、注意が必要です。

少額すぎては儲けられない

少額投資は、株価が安い銘柄をなるべくまとめて買うことをお勧めします。

どういうことかと言いますと、例えば、

株価が300円の銘柄を購入し50%上昇した場合、株価は450円

になりますね。

少なく買っている時と大きく買っている時で比べてみると、

100株買っていた場合

購入時:30,000円

売却時:45,000円

利益:15,000円

1000株買っていた場合

購入時:300,000円

売却時:450,000円

利益:150,000円

100株しか買っていないパターンでは、利益が15000円です。

株価が安いゆえにおのずと投資金額が下がりますので、パーセンテージで見ると50%の上昇はかなり大きな上昇率ですが、投資資金が小さいために結果的に利益額も小さいのです。

低位株投資というのは、株価が安い分大きなロットで購入できることもメリットの一つです。例えば株主優待を発行している銘柄の場合、ロットが大きければ大きい程手厚い優待が受けられることもよくあります。

低位株に投資する際は複数に投資してポートフォリオを組むか、ある程度集中するなら大きめのロットで買った方が利益は得られるというのも一つの考え方です。

最後までお読み頂きありがとうございました。