こんにちは、雅の株~「超初心者」から「初心者」になるためのブログ~にアクセス頂きましてありがとうございます。

皆さん、一目均衡表をご存知ですか?

株価を時間的な観点で分析するテクニカル指標の一つで、プロやベテランの投資家にも広く使われます。

使いこなせれば普段使っているテクニカル指標とは違った観点で株価を分析することができますので、是非勉強してみてください。

一目均衡表とは

一目均衡表は1936年に細田悟一さんによって考案され、細田さんのペンネームである一目山人(いちもくさんじん)に因んでこの名前がつけられたそうです。

そうです、考案者が日本人という珍しいテクニカル指標なんです。

一目均衡表は公式解説本が4巻にも及ぶ大作で、それを完全にマスターするには何年もかかると言われているほど複雑だとされています。

しかし安心してください。どのテクニカルチャート分析でも言えることですが、ポイントさえ抑えることができれば十分にトレードに生かせますので、ご安心ください。

5つの線と雲

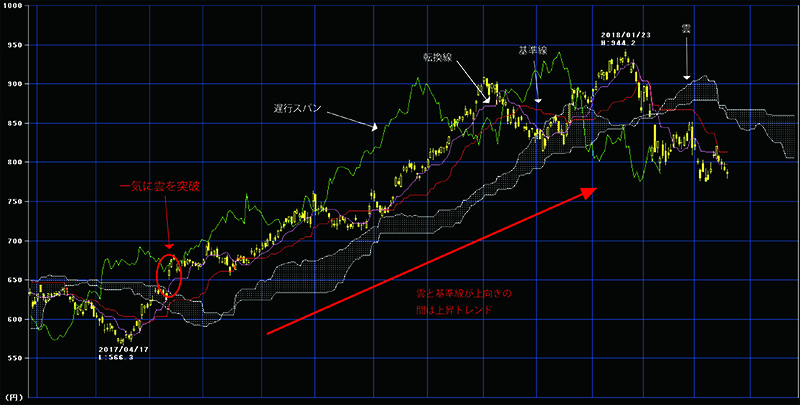

一目均衡表は、チャート上では5つの線と雲によって表されます。

■基準線 ■転換線 □先行スパン1 □先行スパン2 ■遅行スパン

このうち、「先行スパン1」と「先行スパン2」に挟まれている網目の部分は『雲』と呼ばれ、株価を跳ね返す重要な抵抗帯としても考えられます。

上の図でも株価の上昇中は何度か雲で反発していますね。

5つの補助線と計算式です。全て数値で覚えなくても、視覚的に使えます。

一応まとめておきますのでポイントだけ抑えてみましょう。

●転換線

・・・上のチャートの赤線で、短期移動平均(9日)

計算式:(過去9日間の高値+安値)÷2

●基準線

・・・上のチャートの紫線で、中期移動平均(26日)

計算式:(過去26日間の高値+安値)÷2

●先行スパン1

・・・上のチャートの白線(2本のうち上の線)

計算式:(転換値+基準値)÷2を26日先にずらしたもの

●先行スパン2

・・・上のチャートの白線(2本のうち下の線)

計算式:(過去50日間の高値+安値)÷2を26日先にずらしたもの

●遅行スパン

・・・本日の終値を26日前にずらしたもの

それぞれの線には以上のような意味合いがあります。

トレンド転換サイン

それでは一目均衡表をどのように売買サインと捉えればいいのでしょうか。

1つは前述した通り、雲が株価の抵抗帯になることが多いということですね。

上昇中は支持線になりますし、下落中はレジスタンスになりやすいです。

他にトレンド転換のサインとしては以下の3つが挙げられます。

1、転換線が基準線を上回る

・・・上の図のA地点のように転換線が基準線をゴールデンクロスすると買いで、逆にデットクロスしたら売りという考え方ができます。

転換線は短期的な株の値動きを示し、基準線は中期的な株の動きを示しますので、移動平均線の考え方によく似ていますね。

2、株価が雲を上抜ける

・・・上の図のB地点のように、株価が雲の下、もしくは雲の中から一気に上抜けると上昇に転じたサインとして考えられます。

上の図でも株価が雲を上抜けて一気に上昇相場入りしていますね。

3、基準線が上向きに転じる

・・・上の図の赤い線(基準線)が上向きになったら上昇に転じるサインで、その逆もしかりです。

そして基準線が上向きの間は株価は上昇相場だと考えられます。

雲の厚さに注目

雲に注目してみると、厚さがバラバラなことに気が付きます。

この『雲の厚さ』というのは、株の売買による需給のシコリの多さを示すと考えられます。

雲が厚ければその株を売りたいと待ち構えている人が多く、薄くなればそうした人が少なくなっていることを示しているので、株価が一気に動きやすいのです。

つまり、上の図の赤丸部分のように雲の幅が狭くなると、トレンドの転換が起きやすくなる傾向があります。

遅行スパンはどう考えるか

遅行スパンも重要な役割を持ちます。

ここまでお読み頂ければわかる通り、一目均衡表の理論の中では『26日』という日数が非常に重要な意味を持ちます。

遅行スパンは「その日の終値を26日前にずらしたもの」ですので、要するにその日の終値と26日前の終値を比べているわけです。

そして遅行スパンが株価を上回る、つまり「その日の終値が26日前の株価を上回る」ということが確認されると、トレンドが上向きと判断することができるわけです。

まとめ

一目均衡表の解説と使い方でしたが、いかがでしたか。

内容を理解しようとするとかなりアカデミックですので、視覚的な転換点のサインを抑えて頂ければいいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。